财联社11月17日讯(记者高艳云)逾90家券商的2348名分析师发布约18万篇研报,这是今年来的卖方研究研报的最新数据。这其中深度类有1603篇,个股类有3783篇,行业类有963篇。粗略估算,相当于卖方研究每天的研报数量约为564篇。

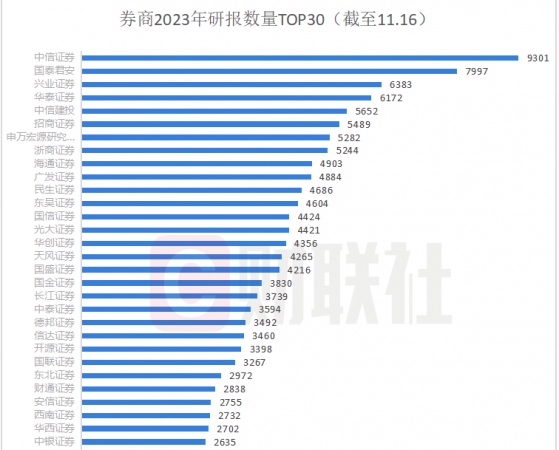

中信证券研报数量排名第一,研报数量为9301篇,另外9家在排名前十的券商研究所为国泰君安(7997篇)、兴业证券(6383篇)、华泰证券(6172篇)、中信建投(5652篇)、招商证券(5489篇)、申万宏源研究所(5282篇)、浙商证券(5244篇)、海通证券(4903篇)、广发证券(4884篇)。

部分分析师研报数量极高,今年以来的研报数量排名前十分析师依次为明明(928篇)、尹睿哲(645篇)、孙彬彬(592篇)、谭逸鸣(580篇)、周冠南(578篇)、曹旭特(544篇)、邱世梁(529篇)、杜向阳(510篇)、孙山山(495篇)、芦哲(485篇)。

与之形成鲜明对比的是,多达229名分析师研报数量仅有1篇,在2348名分析师中占比近一成。

从记者和多位证券分析师沟通情况来看,研报数量的多寡是由多重原因形成,一是行业研究属性,固收等因数据更新频率较高,研报自然不会少;二是首席分析师因各种原因署名情形不同,研报数量也就不同;三是研究员职能定位于外部服务,或内部服务的差异;四是部分研究方向因研究深度较深、影响力较大,研报产出因此较少,此外还有更多其他原因可导致研报数量不同。总体而言,研报数量一定程度反映分析师的工作量,不能简单通过研报数量来判断分析师能力,但过多或过少均不适宜,需在把控研报质量的前提下正常提升数量。

中信证券明明研报数量近千

证券分析师研报发表数量多寡不均,出现两极分化。

同花顺iFinD数据统计显示,中信证券首席经济学家明明研报数量最多,今年以来的研报数量为928篇,每天产生研报约1.65篇,今年过去的工作日为218天,每个工作日研报数量约为4.26篇。排名第二的是招商证券固收首席分析师尹睿哲,研报数量为645篇;天风证券固收首席分析师孙彬彬排名第三,研报数量为592篇。

其他处于研报数量排名前十之列的分析师还包括民生证券固收首席分析师谭逸鸣(580篇)、华创证券固收首席分析师周冠南(578篇)、申港证券地产行业分析师曹旭特(544篇)、浙商证券研究所联席所长邱世梁(529篇)、西南证券所长助理、医药首席分析师杜向阳(510篇)、华鑫证券食品饮料首席分析师孙山山(495篇)、德邦证券首席经济学家芦哲(485篇)。

以今年以来的319个自然日计算,日产一篇研报的分析师多达57名;以工作日218天计算,14名分析师可日产2篇研报,总计191名分析师日产1篇研报。

与上述“卷王”形成鲜明对比的是,在近一年的时间内,多达1243名分析师的研报数量不足50篇,其中多达229名分析师研报数量仅有1篇。

研报数量多寡与多种因素有关

证券分析师研报数量的多寡,是什么原因造成的,真的和勤奋的“卷王”或者懒惰有关吗?又该如何对券商研报数量有正确的认知,财联社记者采访了多位业内分析师。

信达证券分析师冉兆邦告诉记者,表相来看,主要跟研究员团队的勤奋程度相关,其他因素包括,一是行业组的市场关注程度,比如固收、宏观遇到各种宏观事件和客户问题多一些,一般跟踪性的报告量就多些;二是周报等定期报告,部分研究小组选择定期覆盖或不覆盖的差异;三是可能存在部分研究所对研究员职能定位,外部服务或内部服务差异较大。

“固收和部分策略分析师的报告是,每天更新数据就能发1篇,所以一天1篇是正常的;年初至今只有1篇的则有些过少,不过有可能对方已经转岗。一周1-2篇,多则3篇是一个比较正常的频率,太多也不正常。”一位行业首席分析师称。

一家券商非银分析师指出,有些研报研究深度较深,有的需要长达一年时间,才能写出非常有影响力的报告,因此不能简单以研报数量单一维度来评价分析师的能力。

对于部分证券首席分析师研报数量较多的情形,上述分析师称,行业首席分析师往往会在相关研究中提出含金量较高的研究建议,研报因此就将该首席分析师列为共同作者,该首席分析师研报数量就显得较为庞大。与之对应的,有些首席分析师尽管在研报中有关键性内容的支持,但并不要求署名,此类首席分析师的研报数量表面看起来就少一些。第三种情形是,部分首席分析师常年在外面路演,研报数量也不是很多。

一家头部券商策略分析团队负责人告诉财联社记者,研究报告数量是卖方研究重要的业务抓手之一,是卖方业务面对市场的直接呈现,研报数量一定程度上可以说明分析师的工作量。

“对于研究员较多的团队,报告数量是自然较多,但若小团队的报告数量较多,势必影响研究的逻辑和质量。也会有很多分析师研报数量极少,有可能是对内服务多一些,尤其是涉及定制或者投价类报告,可能会涉及静默期管理。”该人士如是说。

上述负责人坦言,总体上,研报数量多不代表市场影响力大,更不代表研究质量,把控报告逻辑和质量前提下正常提升数量、做好风险控制,是对买方负责,更是对整个资本市场负责。